近年、日本でも注目を集めている「ヒュンダイ EV」。電動モビリティの普及が加速するなかで、ヒュンダイは乗用車から商用車、そして公共交通まで、幅広いEVラインアップを展開しています。

とくにコナEVの性能や使い勝手は都市部ユーザーから高評価を得ており、新型スモールEV「INSTER」にも期待が集まっています。また、ヒュンダイの人気SUVモデルも続々とEV化され、電気自動車の価格帯や補助金制度を把握しておくことは、賢い選択の鍵となります。

さらに、国内販売台数の推移や市場動向を知ることで、日本におけるヒュンダイEVの立ち位置を客観的に理解できるでしょう。

本記事では、電気バス「ELEC CITY TOWN」の特長にも注目し、事故・暴走報告の現状、火災リスクへの対策、リコール対応、そして中古車の保証制度やリセールバリューまで、ヒュンダイEVにまつわる幅広いテーマをわかりやすく解説していきます。

EV購入や乗り換えを考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

・ヒュンダイEVの主力モデルとそれぞれの特徴

・日本国内におけるヒュンダイEVの市場動向と販売状況

・EVに関する安全性やリコール、事故情報の現状

・補助金制度や中古市場での価格・保証内容

ヒュンダイEVの最新ラインナップと特徴

・コナEVの魅力と性能解説

・新型スモールEV「INSTER」について

・人気のSUVモデル紹介

・電気自動車の価格帯と補助金制度

・国内販売台数の推移と市場動向

・電気バス「ELEC CITY TOWN」の特徴

コナEVの魅力と性能解説

ヒュンダイが展開するコナEVは、コンパクトSUVのカテゴリーでありながら、優れた航続距離と先進的なデザイン、そして扱いやすさを兼ね備えた電気自動車として注目を集めています。

特に都市部に住むユーザーや、初めてEVを検討する層にとって、ちょうど良いサイズ感とコストパフォーマンスの高さが支持されている理由のひとつです。

まずコナEVの最大の特長は、航続距離の長さにあります。2024年モデルでは一充電で約450km(WLTCモード)を走行可能とされており、日常の通勤や買い物はもちろん、週末のドライブまでカバーできる安心感があります。

また、急速充電にも対応しており、約40分程度で80%の充電が可能な点も魅力的です。これにより、長距離移動中の充電ストレスを軽減してくれる設計になっています。

走行性能も申し分ありません。モーター出力は十分で加速も滑らかであり、静粛性に優れているため、一般道から高速道路まで快適なドライビングが可能です。

さらに、ヒュンダイ独自の先進運転支援システム「SmartSense(スマートセンス)」が搭載されており、自動ブレーキや車線維持支援など安全性能も高い水準にあります。

これを踏まえると、コナEVは単に環境に優しいというだけでなく、日常使いからレジャーまで幅広く対応できる多目的EVとして非常に実用的だと言えるでしょう。

新型スモールEV「INSTER」について

2024年に登場したヒュンダイの新型スモールEV「INSTER(インスター)」は、軽自動車に近いコンパクトなサイズでありながら、最新の電動技術とデザイン性を備えた革新的なモデルです。

このように言うと、軽量車=性能が低いと感じるかもしれませんが、実際には「使い勝手と走行性能の両立」がしっかりと実現されています。

INSTERの特徴は、都市部での取り回しの良さに特化している点です。

車体サイズは小さいものの、室内空間は意外なほど広く設計されており、大人4人が乗っても窮屈さを感じにくいのが魅力です。また、シートアレンジの自由度も高く、日常の買い物やちょっとしたレジャー用途にも活用できます。

さらに、航続距離は一充電で約300km前後(WLTCモード)を確保しており、日常利用には十分な性能を持っています。

小型EVとしては珍しく、先進運転支援機能も一通り搭載されており、駐車支援システムや歩行者検知ブレーキなど、安全面にも抜かりがありません。

注目すべきは価格帯です。INSTERは補助金を適用すれば200万円台での購入が可能になる見込みで、これにより若年層やEV初購入層へのアクセスが飛躍的に広がると予測されています。

コンパクトかつ高性能なINSTERは、今後の都市型モビリティの中心となる可能性を秘めた一台と言えるでしょう。

人気のSUVモデル紹介

ヒュンダイが展開するEVラインナップの中でも、特に注目を集めているのがSUVカテゴリの電気自動車たちです。

その中でも「IONIQ 5」と「KONA EV」は、日本国内外で高い人気を誇るモデルです。それぞれに異なる特徴を持っており、用途やライフスタイルに応じた選択が可能です。

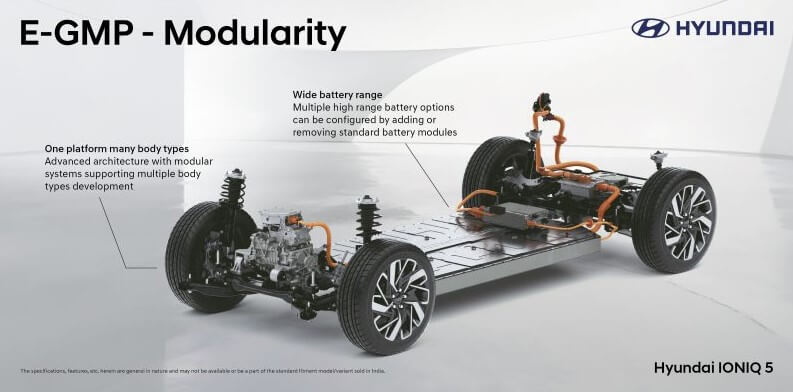

まずIONIQ 5は、E-GMP(Electric-Global Modular Platform)という専用EVプラットフォームを採用したことで、EVらしい先進的なパッケージングとデザインを実現しました。車内はフラットな床と広い空間が特徴で、SUVでありながらミニバンのような居住性を感じられるほどです。

高出力モーターを搭載しながらも、一充電で最大600km近い航続距離を誇る点も大きな魅力です。

ヒュンダイのSUVタイプEV「IONIQ 5」と「KONA EV」の比較表

| 項目 | IONIQ 5 | KONA EV |

|---|---|---|

| プラットフォーム | E-GMP(EV専用) | 従来車ベースのEV化 |

| 車両サイズ | 全長約4,635mm、全幅1,890mm、全高1,605mm | 全長約4,200mm、全幅1,800mm、全高1,570mm |

| ホイールベース | 3,000mm(広い室内空間) | 約2,600mm(コンパクト) |

| 航続距離(WLTC) | 約577〜600km(バッテリー容量による) | 約384〜488km(グレードにより異なる) |

| モーター出力 | 最大239kW(4WDモデル) | 最大150kW(FWD) |

| 価格帯(日本) | 約540〜670万円(補助金前) | 約430〜500万円(補助金前) |

| 急速充電対応 | 800Vシステム(18分で80%充電) | 400Vシステム(約45分で80%充電) |

| 室内空間 | フラットフロア・広い後席・可動式センターコンソール | コンパクトながら後席も実用的 |

| 適した用途 | ロングドライブ・ファミリーユース・快適性重視 | 都市部の移動・普段使い・価格重視 |

| おすすめユーザー | テクノロジー志向・家族持ち・高性能志向の方 | EV初心者・コストパフォーマンス重視の方 |

一方のKONA EVは、IONIQ 5に比べるとややコンパクトな設計ですが、それが逆に都市部での取り回しを良くし、使い勝手の良さに直結しています。価格帯も比較的抑えられており、EVエントリーモデルとして人気があります。

このように、ヒュンダイのSUVタイプのEVは、ファミリーユースや通勤用途、さらにはアウトドアシーンにも適応できる万能性を持っています。選択肢が広いことは、消費者にとって大きなメリットと言えるでしょう。

電気自動車の価格帯と補助金制度

電気自動車(EV)を購入する際に、最も気になるのが「価格」と「補助金制度」です。ヒュンダイのEVも例外ではなく、モデルごとに価格が大きく異なるため、予算やライフスタイルに合った選択が重要になります。

ここでは、おおよその価格帯と、日本国内で利用可能な補助金制度についてわかりやすく解説します。

ヒュンダイのEVは、エントリーモデルのINSTERが200万円台、KONA EVが300万〜400万円台、IONIQ 5が500万円前後からの価格設定となっています。

高性能なIONIQ 5 Nに至っては600万円を超えることもありますが、その分走行性能や充電性能、安全機能などが充実しており、プレミアムEVとしての位置づけです。

そして、多くの人が活用するべきなのが「国や自治体からの補助金」です。2025年現在、日本では経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」があり、EVの場合は最大85万円まで支援を受けることが可能です。

加えて、都道府県や市町村が独自に補助金を用意しているケースもあります。例えば東京都では、国の補助金に加えて最大60万円以上の上乗せがある自治体も存在します。

このため、例えば500万円のIONIQ 5を購入する場合でも、補助金を活用すれば実質価格を400万円以下に抑えることが可能になります。EV購入を検討しているなら、事前に補助金情報をしっかり調べ、購入時に申請漏れがないよう注意しましょう。

国内販売台数の推移と市場動向

ヒュンダイのEVは日本国内での存在感を徐々に高めつつあります。

販売当初は韓国メーカーというブランド認知の壁や、日本市場におけるディーラーネットワークの不足などが影響し、台数は限定的でした。しかし、近年ではEVに対する需要の高まりとともに、ヒュンダイEVへの注目度も明らかに上昇しています。

とくに2022年に本格展開を始めたIONIQ 5は、日本の輸入EV市場において想定以上の反響を得ました。走行性能や充電スピードにおいて他社と比較しても遜色がなく、さらにデザイン性の高さが支持され、予約段階から完売する事例も出ています。

2023年から2024年にかけては、KONA EVやIONIQ 6の導入も進み、ヒュンダイEVの販売台数は着実に増加してきました。

販売の加速要因として、政府の補助金制度やインフラ整備の進展も挙げられます。公共の急速充電器が都市部を中心に設置されることで、「充電の不安」を解消する流れが広がっているのです。

さらに、法人向けのEV需要、特に配送業界における導入事例もヒュンダイにとって大きな追い風となっています。

現在、ヒュンダイは東京・横浜・名古屋・福岡などにショールームや拠点を拡大中であり、今後の国内販売シェア拡大が期待される状況です。競合の多い日本EV市場において、コストパフォーマンスと技術力を両立したヒュンダイEVは、確実に選択肢のひとつとして定着しつつあります。

電気バス「ELEC CITY TOWN」の特徴

ヒュンダイが提供する電気バス「ELEC CITY TOWN(エレックシティタウン)」は、環境対応だけでなく都市の移動手段としての快適性や効率性にも優れた次世代型のバスです。

特に近年、自治体や公共交通事業者からの注目が集まっており、温室効果ガスの削減を目指す移動インフラとしての役割が期待されています。

このバスはフル電動のパワート레インを搭載しており、排気ガスゼロでの運行が可能です。これにより市街地の空気汚染を軽減し、静音性も高いため、深夜運行や住宅街を通るルートでも乗客と住民の双方にとって快適な環境を実現します。

また、一充電あたりの走行距離は約300km前後とされており、都市内の運行ルートであれば1日1回の充電で対応できる実用性を持っています。

車内は低床設計でバリアフリー対応が徹底されており、高齢者や車いす利用者にとっても優しい構造です。さらに、運転席周辺には運転支援システムも搭載されており、安全性にも配慮が行き届いています。

ヒュンダイ独自の「モジュラー型バッテリー」技術により、運行状況に合わせた柔軟なメンテナンスや容量調整も可能となっています。

今後、日本の地方自治体が抱える「高齢化」と「公共交通の維持」という課題に対し、ELEC CITY TOWNのような電気バスは強力なソリューションとなるでしょう。導入コストは依然として高いものの、補助金や自治体連携によって徐々に普及が進んでいます。

ヒュンダイEVの安全性とリコール情報

・事故や暴走報告の現状まとめ

・火災・炎上リスクとその対策

・リコール情報と対応状況の解説

・中古車市場の動向と保証制度

・価格とリセールバリューの関係性

・企業のEV戦略と今後の展望

事故や暴走報告の現状まとめ

電気自動車は構造上、内燃機関車とは異なるリスクを抱えており、ヒュンダイEVにおいてもまれに事故や誤作動とされるケースが報告されています。

実際に、SNSやニュースでは「暴走」「急発進」「ブレーキが効かない」といった投稿が話題になることがありますが、それらの多くは詳細な調査が行われていない段階での印象報道であるケースも見受けられます。

たとえば、過去に報道されたKONA EVによる「意図しない加速」問題については、後日、ドライバーの操作ミスやアクセルとブレーキの踏み間違いであることが確認された事例も存在します。

ヒュンダイ側もこうした事案に対しては迅速に調査を行い、必要であれば無償点検やソフトウェアの更新といった対応を取ってきました。

また、現在販売されているモデルの多くには先進運転支援システム(ADAS)が標準装備されており、自動ブレーキや車線維持、衝突回避アシストなどの機能が事故リスクの軽減に寄与しています。これにより、事故発生件数は年々減少傾向にあるとも言われています。

ただし、EV特有の「トルクが瞬時に立ち上がる」という特性は、ドライバーによっては扱いにくさを感じることもあるため、試乗や慣れが重要です。とくに運転歴が浅い方や高齢者にとっては、慣性の違いを理解したうえで操作する意識が求められます。

ヒュンダイとしてもユーザー教育やシミュレーション機能の導入に力を入れつつあります。

火災・炎上リスクとその対策

EVにおける火災リスクは、バッテリーに使用されるリチウムイオンセルが原因となるケースが多く、ヒュンダイの車種でも過去にKONA EVで火災事例が報告されたことがあります。

当初は製造段階でのセル不良が原因とされ、LGエナジーソリュー션製の一部バッテリーに対してリコール対応が実施されました。

このような背景を踏まえ、現在ヒュンダイはバッテリーセルの品質管理を大幅に強化しています。また、最新モデルでは「多層冷却システム」や「バッテリーパックの熱遮断構造」を採用し、過熱を未然に防ぐ仕組みを導入。

さらに、異常を検知した際には即座に通電を遮断する「バッテリー安全管理システム(BMS)」の精度も向上しています。

ユーザー側でも注意が必要な点はあります。たとえば急速充電の連続使用や、炎天下での充電を避けるといった基本的なリスク回避策は、EV全般に共通して大切です。

ヒュンダイでは、取扱説明書や公式アプリを通じて、ユーザーへの注意喚起と予防情報の提供を強化しています。

加えて、日本国内の消防庁や自治体もEV火災に対応する訓練や装備の導入を進めており、初期消火や緊急対応の体制整備が広がっています。火災リスクがゼロとは言えませんが、メーカー・行政・ユーザーがそれぞれ役割を果たすことで、安心してEVを利用できる環境が整いつつあるのは確かです。

リコール情報と対応状況の解説

ヒュンダイEVに関するリコール情報は、EVの品質や信頼性を評価する上で見逃せない指標のひとつです。とくにKONA EVは過去に複数回のリコール対象となった経緯があります。

2020年には一部車両でバッテリーセルの製造不良が原因とされる火災が発生し、バッテリーパック全体の交換が必要になったことがありました。この対応では約8万台以上が対象となり、韓国国内だけでなく輸出国にも影響が及びました。

このリコールをきっかけに、ヒュンダイはサプライヤーと連携したバッテリー品質管理の見直しに着手し、車両制御ソフトウェアの更新や、異常温度検知センサーの改良など、安全対策を段階的に強化しています。

さらに、該当ユーザーへの迅速な通知、無償修理、代替車の提供など、顧客対応面でも前向きな評価を受けました。

現在販売されているIONIQ 5や6、KONA EVなどのモデルについては、バッテリーや制御システムが刷新されており、過去のような大規模リコール事例は確認されていません。ただし、国土交通省やヒュンダイの公式サイトを通じて、常にリコール情報を確認しておくことは大切です。

リコールはメーカーの弱点ではなく、むしろ「異常を早期に認識し対処しているかどうか」を判断する材料になるのです。

中古車市場の動向と保証制度

ヒュンダイのEVが日本国内で徐々に認知を広げる中、中古車市場でもその存在感が高まりつつあります。特にIONIQ 5やKONA EVはデザイン性・走行性能・価格面のバランスに優れており、導入から年数が経つにつれて中古車としての流通も増加傾向にあります。

ただし、テスラなどと比較するとまだ供給量は限られており、人気モデルの出回りは都市部を中心とした限定的な状況です。

ヒュンダイでは、公式の認定中古車制度を導入しており、一定基準を満たしたEV車両に対してはバッテリーや主要コンポ넌트の保証を付けて販売しています。これにより、「中古でもバッテリー劣化が心配」という購入者の不安を軽減し、購入後のサポート体制が確立されています。

たとえば、電池容量が一定以下に落ちた場合の無償交換条件なども設けられており、他メーカーと比較しても競争力があります。

また、バッテリーの状態を示す「SOH(State of Health)」を明示した車両も増えており、透明性のある取引が可能になってきました。購入時にEV専用の診断サービスを活用することで、安心感を持って中古EVを選べる環境が整いつつあります。

将来的にはリース업체や法人保有車の放出により、中古市場の選択肢もさらに拡大するでしょう。

価格とリセールバリューの関係性

電気自動車の購入を検討する際、車両価格とリセールバリューのバランスは重要な判断材料となります。ヒュンダイのEVにおいても同様で、初期導入コストに対する下取り価値がどの程度かという点は多くのユーザーが注目するポイントです。

たとえばIONIQ 5のような高いデザイン性と性能を持つモデルは、比較的リセールが安定していますが、ブランド力やインフラ面での不安が残る分、国産EVやテスラに比べるとまだ価格下落がやや早い傾向にあります。

ただし、ここ数年でこの傾向には変化が見られます。ガソリン車の規制強化や中古EV需要の増加に伴い、EV全体のリセール市場が活性化し、ヒュンダイEVもその恩恵を受け始めているのです。

特に、法人向けリースアップ車が一定の品質を保ったまま市場に出回るようになったことで、「価格の割に状態が良い車両」が注目されています。

リセールを意識したい場合は、販売実績の多いモデルを選ぶ、充電性能が高いモデルを選択する、定期メンテナンス記録を残しておくといった工夫も有効です。

また、保証継承やソフトウェアアップデートの履歴も査定に影響するため、購入後の車両管理にも注意を払うことで価値を維持しやすくなります。

企業のEV戦略と今後の展望

ヒュンダイはグローバルなEV戦略において非常に積極的な姿勢を取っており、2030年までに年間200万台以上のEVを販売することを目標としています。

この野心的な数値の背景には、韓国国内にとどまらず、欧州や東南アジア、日本市場などで高まるEV需要を見据えた複数の市場戦略があります。

特に注目すべきは、自社開発したE-GMP(Electric Global Modular Platform)というEV専用プラットフォームの存在です。これにより、高い走行性能、安全性、設計の自由度を兼ね備えた新型モデルを次々と市場に投入できる体制が整いました。

また、ヒュンダイはEV専用ブランド「IONIQ(アイオニック)」シリーズの展開にも注力しています。

IONIQ 5やIONIQ 6といった既存モデルに加え、今後は大型SUVであるIONIQ 7の発売も控えており、ファミリー層やビジネス用途など幅広いニーズに対応するラインアップの拡充を進めています。

さらに、OTA(Over-the-Air)アップデートにより、購入後のソフトウェア改善や機能追加が可能な点も強みとなっており、クルマが時間とともに進化していく時代の先頭を走っている印象です。

将来的には、バッテリーの自社製造比率を高め、EVの心臓部である電池の品質と供給の安定性を確保する方針です。さらに、水素燃料電池車との併用戦略や、カーシェア・ライドシェアとの連携、再生可能エネルギーとの統合など、より持続可能なモビリティ社会を見据えた施策も進行中です。

実際に、一部地域では太陽光発電とEVを組み合わせたスマートシティの実証実験も行われており、単なる「自動車メーカー」から「未来型モビリティソリューション企業」へと進化しようとしている姿が見えてきます。

まとめ:ヒュンダイEVについて

ヒュンダイは韓国発のグローバル自動車メーカーである

「ELEC CITY TOWN」はヒュンダイの中型電気バスとして展開されている

日本市場向けに開発されたEVバスで静粛性と快適性が特徴

屋久島で導入され地域交通のEV化に貢献している

CHAdeMO協議会にも適合し充電インフラに対応

国の補助金交付対象車両に認定されている

イワサキグループとの連携で複数台納車実績がある

郊外路線や地域コミュニティにも対応可能な汎用性を持つ

ヒュンダイは「Progress for Humanity」をブランドビジョンに掲げている

ロボティクスや空飛ぶクルマ(AAM)など先進技術開発に積極的

ゼロエミッション車導入により持続可能な社会を目指している

スマートモビリティ・ソリューション提供企業として転換中

EVに加え水素燃料電池車の開発にも注力している

日本でも展示会やイベントで積極的にEVをPRしている

ヒュンダイのEVは公共交通から個人用途まで幅広く対応可能