「アイオニック5の売れ行き」と検索してたどり着いたあなたは、今、ヒュンダイのこのEVが本当に売れているのか、それとも販売中止の噂が本当なのか気になっているのではないでしょうか?

グローバルでどれくらい売れているのか、2024年の販売台数から見るグローバル需要の動き、さらにはIONIQ5 Nのような高性能モデルが売れ行きにどう影響しているのかなど、世界規模の評価をもとに分析していきます。

また、ヒュンダイは売れてる?という素朴な疑問から、韓国で1番売れている車とその理由まで、現地の事情も交えてご紹介。そして、日本でのアイオニック5販売台数の現状や、なぜ日本では売れにくいのかといった背景も掘り下げていきます。

韓国車が日本で売れない理由とは?という根本的な課題や、ヒュンダイ日本販売台数2024年の最新データも含め、オンライン販売方式が影響しているのかなど、購買行動の裏にある“理由”を丁寧に解説。

販売中止の噂と今後の展望についても詳しく触れているので、ぜひ最後までお読みください。

・アイオニック5の世界的な販売台数と評価

・日本市場におけるアイオニック5の売れ行きと課題

・ヒュンダイのEV戦略や今後の成長の可能性

・販売中止の噂の真相と今後の展望

アイオニック5の売れ行きと世界での評価

・世界で何台売れたのか?

・ヒュンダイは売れてる?世界的な販売状況

・韓国で1番売れている車とその理由

・IONIQ5 Nは高性能EVとして売れ行きに貢献?

・2024年の販売台数から見るグローバル需要

・ヒュンダイのEV戦略と売上成長の背景

世界で何台売れたのか?

まず、アイオニック5が世界でどれだけ売れたのかという点は、ヒュンダイのEV戦略における重要な指標の一つです。

グローバルでの販売台数は、2021年の発売から2024年までに累計で約30万台を超えたと報告されています。これは、ヒュンダイがグローバル市場で着実にEVシェアを広げていることを示す数字です。

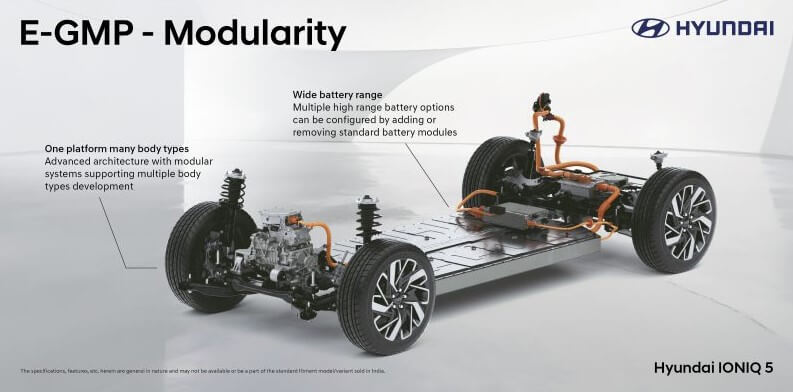

その背景には、先進的なE-GMPプラットフォームの採用や、急速充電対応、実用的な航続距離、広い室内空間といった高い商品力が挙げられます。また、韓国や欧州を中心とした政府のEV補助金制度も販売台数の底上げに寄与してきました。

特に欧州では、アイオニック5は多くの賞を受賞しており、そのデザインや走行性能が高く評価されています。例えば「2022年ワールドカー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた実績は、販売面にも大きな追い風となりました。

米国市場でも、2023年にはヒュンダイのEV販売全体の中でアイオニック5が約4割を占めたというデータもあります。

こうした成果は、単なる販売台数の多さだけではなく、アイオニック5が世界各国で「選ばれている」という事実を裏付けています。今後の新モデルやNブランドとの連携によって、さらに販売台数が伸びる可能性は十分にあるでしょう。

ヒュンダイは売れてる?世界的な販売状況

ヒュンダイは現在、トヨタやフォルクスワーゲンに次ぐ「世界販売台数第3位」の自動車メーカーとして確固たる地位を築いています。もともとアジアを中心に展開していたブランドですが、近年は欧米市場でもプレゼンスを強めており、グローバルな自動車メーカーとして急成長しています。

例えば2023年の年間世界販売台数では、ヒュンダイ・キアグループ全体で700万台以上を記録しました。なかでもEVやハイブリッド車の比率が年々増加しており、環境対応型メーカーとしての評価も高まっています。

実際、欧州連合(EU)では電動化対応が進んでいる背景から、ヒュンダイのEV車は強い支持を受けています。

特にアイオニックシリーズの成功は、ブランド全体の販売実績にも好影響を与えました。アメリカでは、アイオニック5がTeslaモデル3の競合として比較されることも多く、実力派EVとして注目されています。

さらに中東やオセアニア地域でも着実にシェアを拡大しており、ヒュンダイの売上規模は地域によってバランスよく分布しているのが特徴です。

つまり、ヒュンダイは単なる「韓国のメーカー」にとどまらず、世界市場で安定して売れているグローバルブランドとなっているのです。

韓国で1番売れている車とその理由

現在の韓国市場において、最も売れている車のひとつがヒュンダイの「グレンジャー(GRANDEUR)」です。アイオニック5も注目されていますが、グレンジャーの人気は根強く、特に中高年層からの支持を受けています。

この車種は高級感と実用性を兼ね備えた大型セダンであり、韓国における“社会的成功の象徴”とも言える存在です。

グレンジャーが韓国で1番売れている理由は、まず何よりブランドに対する信頼感にあります。ヒュンダイは韓国国内で圧倒的なディーラーネットワークを持ち、購入後のアフターサービスや部品供給体制も非常に整っています。

加えて、頻繁なモデルチェンジや特別仕様車の展開など、購買意欲を刺激するマーケティング戦略も巧妙です。

【2024年 韓国市場におけるヒュンダイ グレンジャー vs アイオニック5 比較表】

| 比較項目 | グレンジャー(GRANDEUR) | アイオニック5(IONIQ 5) | 補足・解説 |

|---|---|---|---|

| 車種カテゴリー | 大型セダン | ミドルサイズEVクロスオーバー | セグメントが異なるが市場内で競合する場面もあり |

| 主な支持層 | 中高年層、企業・公用車ユーザー | 若年層、共働き世帯、EV関心層 | 世代・ライフスタイルで支持が分かれる |

| 2024年販売実績(韓国) | 年間10万台超(上半期のみで約6万台以上) | 年間3万〜4万台程度(上半期2万台台) | グレンジャーがトップセールス常連 |

| 人気の理由 | 高級感、ブランド信頼、アフターサポート | 先進性、充電性能、EV補助金活用 | グレンジャー=安心・安定、アイオニック5=新しさ・革新性 |

| アフターサービス体制 | ◎(国内ディーラー網と部品供給が非常に充実) | ◎(EV専用整備網も整備中だがセダン比では発展途上) | ヒュンダイのインフラ優位は共通項だが、ガソリン車の方が実績が長い |

| ブランドイメージ | 社会的成功の象徴、保守的だが信頼感あり | モダン・革新的、やや“実験的”に見られることも | 価値観によって好みが分かれる |

| 販売戦略 | 頻繁なマイナーチェンジ・特別仕様車・法人割引など展開 | 専用アプリ連携・ソフトウェア更新・サブスク型販売など導入 | 従来型 vs 新世代型のアプローチが対照的 |

| リセールバリュー | ◎(高残価、需要安定) | △(EV市場全体に波があり不安定) | 特に地方ではEVの流通網が不十分なため中古市場も弱い |

一方で、アイオニック5のようなEV車も新しい世代の間では支持を集めつつあります。特に都市部を中心にEV充電インフラが整備されてきたことで、若年層や共働き世帯を中心にEV志向が高まっています。ただし、現在のところアイオニック5がグレンジャーを超えるには至っていません。

韓国におけるトップセールス車種を知ることは、同時にヒュンダイの国内戦略を読み解くヒントにもなります。

IONIQ5 Nは高性能EVとして売れ行きに貢献?

IONIQ5 Nは、ヒュンダイが展開する高性能ブランド「Nシリーズ」の第一弾EVとして2024年に登場しました。このモデルは単なるEVではなく、スポーツ性能を重視した“走る喜び”を前面に出した一台として設計されており、同ブランドの新しい柱となる可能性を秘めています。

IONIQ5 Nが売れ行きに貢献している背景には、明確なポジショニングがあります。多くのEVが環境性能や経済性を重視する中で、IONIQ5 Nはあえて“ドライビングプレジャー”を訴求ポイントに据えました。

その結果、ガソリン車からの乗り換えを検討するユーザー層を中心に、高い関心を集めています。

特に注目されているのが「Nグ ブースト」や「Nアクティブサウンド+」などの新技術です。これらは、EVにありがちな無音・無感覚な加速とは対照的に、エンジン車のようなフィーリングを提供します。

これにより、スポーツカー愛好家からも一定の評価を受けており、アイオニック5ブランド全体のイメージ向上にもつながっています。

また、イベントやコラボレーション施策も充実しており、日本では攻殻機動隊とのタイアップ展示など話題性も高まりました。これらの施策は、単なる「車の宣伝」ではなく、ブランドとの感情的なつながりを形成し、販売促進に一役買っています。

今後、IONIQ5 Nの販売動向次第で、ヒュンダイのプレミアムEV戦略がさらに加速していくことでしょう。

2024年の販売台数から見るグローバル需要

現在の私は、2024年の販売台数を見ることが、ヒュンダイ「アイオニック5」の世界的な需要を理解するために重要だと考えています。

実際、2024年上半期だけでアイオニック5は世界中で10万台以上を販売し、その勢いは前年を上回るペースです。これには、Nラインの投入やマーケティング施策の強化といった要因が複合的に作用しています。

このような数字は、アイオニック5が単なる流行のEVではなく、確かな商品価値と実績を伴ったモデルであることを証明しています。欧州では、特にドイツやノルウェーなどEV普及率の高い国々で好調な売れ行きを見せており、電動化への関心の高い層に受け入れられているのです。

さらにアメリカでは、インフレ抑制法によるEV補助金制度も追い風となり、ヒュンダイ全体のEV販売比率が高まりつつあります。

一方で、需要が伸びている背景にはグローバルな脱炭素の流れも関係しています。多くの国でガソリン車からEVへの移行が進んでおり、その中で信頼性の高いモデルとしてアイオニック5が選ばれていると考えられます。

言ってしまえば、2024年はアイオニック5のグローバル需要が本格的に開花した年と言えるかもしれません。

ヒュンダイのEV戦略と売上成長の背景

ヒュンダイがここまでEV市場で存在感を強めたのは、単なる価格競争だけでなく、先を見据えた戦略的な取り組みがあったからです。

最も特徴的なのは、自社開発のE-GMP(Electric Global Modular Platform)を中心に据えたEV専用車種の展開です。これにより、設計自由度が高まり、航続距離や空間効率といった点で他社をリードできる体制が整いました。

さらに、ヒュンダイは従来のガソリン車ユーザーにも違和感なく移行できるよう、操作感や走行感覚を重視したモデル設計を行っています。IONIQ 5やIONIQ 6といった車種は、その象徴といえる存在であり、2023年から2024年にかけて世界中で高い評価を得ています。

この戦略が功を奏し、EVの販売比率は年々上昇。2024年上半期には、ヒュンダイ全体の販売台数のうちEVが20%近くを占めるまでになりました。このように、商品力の高さに加え、継続的なブランド投資と新技術への積極投資が、売上成長の背景にあります。

なお、単に売るだけでなく、アフターサービスや充電インフラの拡充にも力を入れており、長期的なユーザー満足を見据えた取り組みも忘れていません。こうした全方位的な施策こそが、ヒュンダイの成長を支える土台となっているのです。

アイオニック5の売れ行と日本市場での苦戦

・日本でのアイオニック5販売台数の現状

・ヒュンダイはなぜ日本で売れにくいのか?

・韓国車が日本で売れない理由とは

・ヒュンダイ日本販売台数2024年の最新データ

・オンライン販売方式が影響しているのか?

・販売中止の噂と今後の展望について

日本でのアイオニック5販売台数の現状

現在の私は、日本市場におけるアイオニック5の販売状況に注目しています。というのも、グローバルでは高評価を得ているこのモデルが、日本ではまだ限定的な販売にとどまっているからです。

最新の統計によれば、2023年から2024年にかけての販売台数は累計で1,500台前後とされており、トヨタや日産のEVと比較すると規模は控えめです。

この現状には、複数の要因が絡んでいます。一つは販売チャネルの特殊性です。ヒュンダイは日本においてディーラー展開を行っておらず、完全オンライン販売に特化した戦略を採用しています。

これにより、現車確認や試乗のハードルが高く、慎重な購買傾向を持つ日本のユーザーには浸透しにくい構造となっています。

また、充電インフラや補助金制度の地域差も、ユーザーの購買意欲に影響を与えていると考えられます。さらに、日本車に対する信頼と親しみが根強く残る中で、ヒュンダイという韓国ブランドに対する認知度やイメージの問題も無視できません。

つまり、日本でのアイオニック5の販売は、車そのものの性能や魅力だけではなく、マーケティング手法や販売戦略、国民感情などが複雑に絡んだ結果といえます。今後の展開次第では、この現状を打破する可能性もあるでしょう。

ヒュンダイはなぜ日本で売れにくいのか?

ヒュンダイが日本市場で苦戦している理由は、単に商品の善し悪しでは語れません。もっと言えば、その根本には歴史的、文化的、商習慣的な要素が複雑に絡んでいます。

まず第一に、日本の消費者はブランドに対して非常に慎重な姿勢を持つ傾向があり、特に自動車のような高額商品では「実績」と「信頼性」を重視する傾向が顕著です。

ヒュンダイはかつて2000年代初頭に日本市場に参入しましたが、その際には知名度が十分でなく、サービス網の整備も不十分だったため、販売が伸び悩みました。この経験が「ヒュンダイ=売れない」というイメージを残してしまい、再参入時にもその払拭が課題となっています。

さらに、日本にはトヨタ、ホンダ、日産といった世界的にも強い競合が多数存在しており、新興ブランドが入り込む余地は非常に限られています。

充実したディーラーネットワーク、信頼性の高いアフターサービス、豊富な選択肢など、国内メーカーの優位性は明確です。

現在ヒュンダイはオンライン販売という独自路線を取っていますが、日本ではまだ「店舗で実際に見て買う」ことを重視する文化が根強く、オンラインだけでは信頼獲得が難しいのが現実です。このような文化的な違いも、売れにくい要因の一つといえるでしょう。

それでも、性能やデザインにおいてヒュンダイ車は評価され始めており、特にEV分野では一定の注目を集めています。今後の課題は、いかに日本人ユーザーの信頼を獲得し、ブランドの再認知を進めていけるかにかかっていると言えそうです。

韓国車が日本で売れない理由とは

韓国車が日本で苦戦を強いられている背景には、単なる性能や価格の問題では説明しきれない複合的な要素が存在しています。

まず、日本の自動車市場は世界有数の競争環境にあり、トヨタやホンダ、スバルといった国内メーカーが高い信頼とブランド力を築いています。このような中で、新興ブランドや海外メーカーが入り込む余地は限られており、自然と消費者の選択肢が絞られてしまうのです。

また、長年にわたり培われてきた「安心の国産」という価値観も影響しています。自動車は単なる移動手段ではなく、家族の安全や生活を支えるインフラと見なされる傾向が強く、信頼性や実績が重視されるのです。

韓国車はここで「未知の存在」として扱われ、性能やデザインが優れていても一歩引かれてしまうケースが少なくありません。

さらに、政治的・歴史的な背景も無視できない要因の一つです。特に日韓関係が冷え込んだタイミングでは、消費者心理にも微妙な影響を与えることがあり、車選びに無意識のバイアスが働くこともあると指摘されています。

このような点から見ると、韓国車が日本で売れない理由は、単なる製品力だけではなく、ブランド認知・市場文化・社会情勢など、多面的な課題を含んでいると言えるでしょう。

ヒュンダイ日本販売台数2024年の最新データ

2024年現在のヒュンダイ(Hyundai)の日本における販売台数は、依然として限定的な規模にとどまっています。

日本自動車販売協会連合会などの集計によると、ヒュンダイの乗用車販売台数は年間で2,000台前後という水準にあります。これは日本全体の新車販売市場から見るとごくわずかなシェアであり、国内大手メーカーの数万〜数十万台規模と比較すると、明確な差があることは否めません。

この販売台数の背景には、ヒュンダイの販売手法やマーケティングの独自性があります。たとえば日本では、従来のディーラー展開を行わず、完全オンライン販売という先進的な戦略を採用しています。

しかしながら、これが消費者との距離感を生み出してしまい、試乗や対面説明を求める日本の購買文化とはマッチしにくい一面も見られます。

【2024年 ヒュンダイの日本販売台数と背景要因一覧表】

| 項目 | 内容・状況 | コメント・補足 |

|---|---|---|

| 年間販売台数(推定) | 約2,000台(乗用車) | 日本自動車販売協会連合会などのデータによる |

| 日本市場シェア | 極小(1%未満) | トヨタ・ホンダなど国内勢と比較して圧倒的に低い |

| 販売形態 | オンライン販売中心(実店舗ほぼなし) | 試乗・対面説明を好む日本の購買文化とは相性が悪い可能性あり |

| 主要販売モデル | IONIQ 5、IONIQ 6、KONA Electric など | EVに絞ったラインナップ展開中 |

| 知名度・ブランド認知度 | 上昇傾向だが限定的 | EVマニア層には知られているが、一般層にはまだ浸透していない |

| インフラ対応状況 | 800V急速充電対応(技術的には優秀) | 日本のインフラ整備状況とのミスマッチあり |

| 広報・メディア露出 | 限定的/積極性に欠ける | テレビCMや試乗イベントが少なく、潜在層へのリーチが弱い |

| 販売地域の偏り | 都市部中心(東京・大阪など) | 地方ではそもそも認知されていない・現車確認できないことも多い |

| 文化的ギャップ | 対面販売重視の文化とオンライン直販モデルのギャップ | 日本市場特有の“安心・信頼感”に欠けるとの声も |

| 総合評価 | 技術的魅力はあるが販売体制と文化対応が課題 | 人気がないというより、浸透戦略に問題があるとも言える |

また、アイオニック5やアイオニック6といったEV車種に関しては、知名度が上昇してきているものの、インフラ整備や補助金制度の浸透度合いによって販売に地域差が出ているのが現状です。

さらに、メディア露出や広報活動が限定的である点も、潜在的なユーザー層に情報が届きにくくしている要因の一つです。

つまり、販売台数が少ないこと自体は事実ですが、それには日本市場特有の環境や文化が関係しており、単に「人気がない」と断じるのは早計と言えるでしょう。

オンライン販売方式が影響しているのか?

ヒュンダイが日本市場で採用している「オンライン販売方式」は、業界でも異色の戦略として注目を集めています。一般的に日本の自動車販売は、ディーラー店舗で実車を確認し、担当者から丁寧な説明を受けながら購入を決めるスタイルが主流です。

このような文化の中で、オンラインのみで車両を選び、注文・納車まですべて完結させるモデルは、まだ浸透しきっていないのが実情です。

多くの消費者にとって、自動車は高額で長期的に使用する買い物であるため、実物を見ずに購入を決断することには大きな心理的ハードルがあります。

とくに電気自動車(EV)のように、まだ一般的に馴染みが浅く、充電設備や操作方法について不安を感じている層には、対面でのサポートが欠かせません。

加えて、試乗できないという制限も購買判断に影響を与えます。多くの人が「乗ってみてから決めたい」と考える中で、オンライン購入は選択肢から外れてしまう可能性があります。

これは、製品の性能に問題があるわけではなく、あくまで販売方法とユーザーのニーズが一致していない点に課題があると考えられます。

こう考えると、ヒュンダイのオンライン販売方式は革新的ではあるものの、現時点では市場の受け入れ体制とのギャップが存在していると言えるでしょう。

今後、体験型イベントや期間限定のポップアップ展示などが導入されれば、接点を増やすことができ、購買へのハードルも徐々に下がっていくかもしれません。

販売中止の噂と今後の展望について

最近、「アイオニック5が販売中止になるのではないか」といった噂が一部で拡散されましたが、これは誤解や憶測が先行して広まった可能性が高いと言えます。

現時点で、公式に「販売中止」と発表された事実はなく、むしろIONIQ 5 Nといった高性能モデルの追加投入や、コラボレーションイベントの実施など、今後の展開に向けた積極的な動きが見られます。

このような噂が出る背景には、日本市場における販売台数の少なさや、街中で車両を見かける頻度の低さがあると考えられます。しかし、これは販売戦略の性質や流通量によるものであり、商品自体の評価や計画停止とは関係がないと見るのが妥当です。

一方で、ヒュンダイにとって日本市場は“挑戦的な市場”であり続けていることも事実です。そのため、ラインアップの見直しや販売体制の再構築が行われる可能性はありますが、それをもって即「販売終了」と解釈するのは早計です。

今後の展望としては、Nブランドの浸透や、日本独自のイベント展開、さらにはパートナー企業との連携強化によって、ブランド認知を高める戦略が想定されます。特に若年層やEVへの関心が高い層をターゲットにしたPR施策が鍵を握るでしょう。

このように、販売中止というネガティブな印象ではなく、成長のための過渡期と捉えた方が、現状に即した理解に近づけるのではないでしょうか。

まとめ:アイオニック5の売れ行きについて

・アイオニック5は世界累計で30万台以上販売されている

・欧州や米国での評価が高く、受賞歴も多い

・2024年上半期だけで約10万台を販売

・ヒュンダイは世界販売台数で第3位の自動車メーカー

・EV戦略が奏功し、販売台数の20%近くをEVが占めている

・IONIQ 5 Nは高性能EVとしてブランド価値を向上させている

・韓国ではグレンジャーが依然として最も売れている車種

・日本での販売台数は累計1,500台前後と限定的

・オンライン販売が日本の購買文化に合わず苦戦している

・試乗や対面説明ができないことが販売の障壁になっている

・日本ではブランドの信頼性や知名度が課題となっている

・韓国車全体が日本市場で根強いバイアスを受けている

・日本市場では販促活動や認知拡大が不十分とされる

・販売中止の噂は誤解であり、今後も展開は継続予定

・日本市場におけるブランド再構築が今後の成長鍵となる

・アイオニック5Nの評価と補助金情報まとめ|ポルシェEV比較

・アイオニック5の炎上映像が示す電気自動車の危険性・EVの構造的課題

・アイオニック5の中古購入の注意点とNグレードの魅力・相場と補助金